「2tトラックって、本当にうちの荷物が入るの?」

引っ越しの見積もりを取る際、業者から「2tショートで大丈夫ですよ」と言われても、「もし積み残しが出たらどうしよう」「本当にこの料金で収まるの?」と不安に感じる方は非常に多いです。

トラックのサイズ選びは、引っ越しにおいて最も重要な要素の一つです。

- ✅ サイズが小さすぎると:荷物が入りきらず、**積み残し**や**高額な追加料金**が発生する。

- ✅ サイズが大きすぎると:**ムダに高い料金**を払うことになり、費用を損する。

- ✅ 荷物量とのミスマッチ:「単身なのに2tロングを勧められたけど大丈夫?」と業者への不信感に繋がる。

こうした不安を抱えたままでは、引っ越し準備に集中できません。

- この記事を読めば「引っ越しトラックのサイズ」の悩みが完全になくなります!

- 🚚 引っ越しトラックサイズの基本:なぜサイズ選びが重要なのか?

- 📦 トラックサイズ別!積載量の具体的な目安と対応家族人数

- 🤔 失敗しない!引っ越しトラックサイズの正しい選び方ステップ

- 🏘️ 特殊な条件がトラックサイズに与える影響と対処法

- 💰 トラックサイズと費用相場の関係:料金を抑える交渉術

- ✅ 【セルフ・ミニマム引っ越し】軽トラック・パネルバンで間に合う条件

- よくある質問(FAQ)

- 🚛 まとめ:もう業者任せにしない!あなたの引っ越しを成功に導く最終チェックリスト

この記事を読めば「引っ越しトラックのサイズ」の悩みが完全になくなります!

この記事は、引っ越しトラックの「サイズ」と「積載量」に関する全ての疑問を解消するために作成されました。業界のプロが使う**積載量の基準**を公開し、あなたの荷物量に**最適なトラックを自分で判断**できるようになります。

具体的には、以下の内容を完全網羅しています。

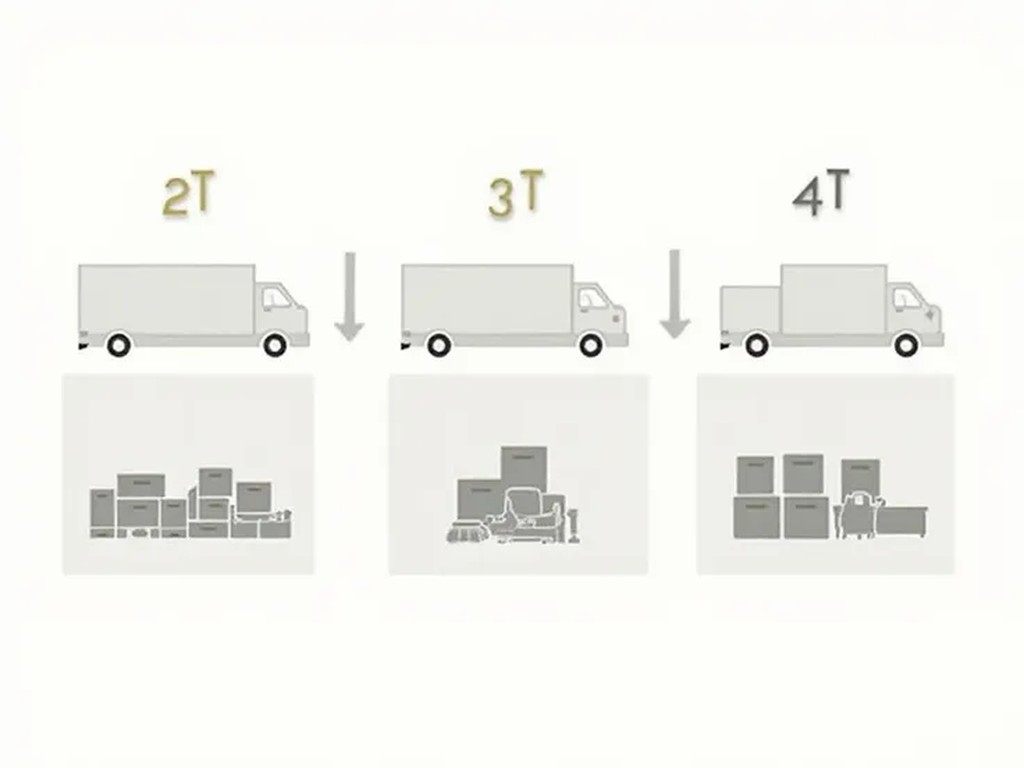

- ✅ トラックサイズ別の積載量目安:軽トラ・2t・3t・4tトラックに積める具体的な家具や段ボール数を徹底比較。

- ✅ 選び方の鉄則:荷物量・家族人数・間取りから**失敗しないサイズの選び方**をステップ形式で解説。

- ✅ 費用交渉術:トラックサイズと料金相場の関係を知り、見積もり時の**費用を抑える交渉術**。

- ✅ 特殊なケース:道幅が狭い、長距離など、荷物量以外でサイズ選びに影響する条件と対処法。

本記事を最後まで読むことで、あなたは「業者の言いなり」になることなく、「自分の荷物量に見合った最適なトラックサイズと適正料金」を把握できます。自信を持って見積もり交渉に臨み、無駄な出費を抑えて、気持ちよく引っ越しを成功させましょう!

🚚 **サイズ選びの失敗は、そのまま追加料金に直結します。** 今すぐこの完全ガイドを読んで、そのリスクをゼロにしてください。

🚚 引っ越しトラックサイズの基本:なぜサイズ選びが重要なのか?

前述の通り、引っ越し費用を左右する最大の要因の一つが、「どのサイズのトラックを何台使うか」です。このセクションでは、トラックサイズが単なる輸送手段ではなく、契約内容、料金体系、そして引っ越し全体の成否を握る核心であることを、専門的な視点から解説していきます。

トラックサイズが「料金」と「作業時間」を決定するメカニズム

引っ越し業者における料金設定のベースは、「時間」と「使用車両(トラック)」の2つに大別されます。このうち、トラックのサイズは料金と作業時間の両方に深く関わってきます。

料金決定におけるトラックサイズの重要性

引っ越し料金は、主に『基礎運賃(時間や距離に基づく)+実費(人件費、梱包材費など)+付帯サービス料』で構成されます。この「基礎運賃」を計算する上で、国土交通省が定める『標準引越運送約款』では、使用する車両(トラック)の大きさが料金テーブルの基準となっています。簡単に言えば、2tトラックを使用した場合と4tトラックを使用した場合では、作業時間が同じでも、4tトラックの料金テーブルの方が高額に設定されているのです。

トラックが大きくなるほど、積載可能量が増えるため、一般的に運賃の単価が高くなります。

業者は、お客様の荷物量に合わせて最適なサイズのトラックを提案します。この提案が、事実上の『プランニングの核心』であり、この選択によって見積もり金額のベースラインが決まるのです。お客様側が「2tトラックならこのくらいの料金」という相場観を持っておくことが、適正価格で契約するための最大の防御策となります。

作業時間への影響:積載効率と作業人数

トラックサイズが大きければ、一度に全ての荷物を積み込める可能性が高まり、結果的に作業時間は短縮されます。しかし、サイズが適正でない場合は逆に非効率を生みます。

- 積載効率の低下:大きすぎるトラックを選んでも、積載スペースがガラガラだと、その分の料金を無駄にしているだけでなく、荷物がトラック内で移動して損傷するリスクも増します。

- 作業人数の変動:特に2tロングや4tトラックを使用する場合、作業員の人数も3〜4名に増えることが一般的です(単身や荷物の少ない2tショート便は2名体制が多い)。人件費は実費として加算されるため、結果的にトータルの費用が上昇します。

サイズを間違えた場合の2大リスク:積み残しと高額な追加料金

お客様が最も避けたいのは、当日に「荷物が入りきらない」と言われることです。このトラブルは、主に以下の2つの高額なリスクに直結します。

リスク1:積み残し(最悪の事態)

トラックの容積・重量オーバーにより、やむを得ず荷物を残置しなければならない状況です。

- 追加輸送費の発生:残った荷物を運ぶために、2便目(ピストン輸送)の手配が必要になります。同じ業者に2便目を依頼した場合、1便目とは別に運賃が発生するため、費用は単純に倍近くに跳ね上がります。

- 自己手配の負担:急遽、ご自身でレンタカーを手配したり、宅配便で送ったりする手間とコストが発生します。特に大型家具や家電が残った場合、輸送手段の確保は困難を極めます。

リスク2:急なサイズアップに伴う追加料金

積み込み作業の途中で「このままでは入らない」と判断された場合、業者が現場でトラックのサイズアップを提案(要求)することがあります。

現場では時間的な余裕がないため、業者の提示する追加料金を受け入れざるを得ない状況になりがちです。追加料金は、最初の見積もり時の単価よりも割高になるケースがほとんどです。このリスクを避けるためにも、見積もり時に荷物量を正確に伝え、業者との間でトラックサイズについて共通認識を持つことが極めて重要です。

トラックサイズの基本的な分類と引っ越し業者が使用する車種

引っ越し業者が主に使用するトラックの種類と、そのサイズ・積載量の呼び方を理解しておきましょう。この知識があれば、見積もり時に専門用語に戸惑うことなく、業者と対等に話を進めることができます。

① 積載量(トン数)による分類

トラックのサイズは、原則として最大積載量(荷物を積める重さ)である「トン数」で呼ばれます。

| 区分 | 積載量(目安) | 主な用途・対象 | 業者が使う略称 |

|---|---|---|---|

| 軽トラック | ~0.35t(容積基準) | 単身・学生、荷物の極端に少ない方 | 軽トラ |

| 1.5t/2tショート | 1.5t~2.0t未満 | 荷物少なめの単身者、2人暮らし | 2tS、ショート |

| 2tロング | 2.0t~3.0t未満 | 荷物多めの2人暮らし、3人家族 | 2tL、ロング |

| 3t/4tトラック | 3.0t~4.0t未満 | 4人以上の家族、大規模な戸建て | 4t |

② トラックの形状による分類

引っ越しでは、主に荷台が箱型になっている「アルミバン」や、荷台に幌(ほろ)をかけた「幌高車(ほろたかしゃ)」が使用されます。

- アルミバン(主流):荷台が密閉された箱型。雨風や外部からの衝撃から荷物を完全に守れるため、最も一般的です。

- 幌高車:荷台の上に骨組みと幌で屋根を設けたタイプ。幌の高さ(車高)を柔軟に変更できるため、背の高い荷物(タンスや冷蔵庫)を積む際に、通常のトラックよりも多く積み込めるようカスタマイズされていることが多いです。

特に重要なのは、同じ2tでも、荷台の長さが短い「ショート」と長い「ロング」がある点です。容積が大きく変わるため、見積もりが「2t」とだけ記載されていた場合は、「ショートですか?ロングですか?」と必ず確認しましょう。次のセクションでは、このサイズごとの具体的な積載量を詳しく解説します。

📦 トラックサイズ別!積載量の具体的な目安と対応家族人数

前のセクションで、トラックサイズが料金とリスクに直結することを確認しました。このセクションでは、実際に「あなたの荷物がどのトラックに収まるか」を判断するための具体的な積載量の目安と、それぞれのトラックに積める家具・段ボール数の詳細なイメージを提供します。専門的な知見に基づいた具体的な数値を知ることで、あなたは見積もりの適正を判断できるようになります。

軽トラック・1tバン:単身・一人暮らしの荷物量(対応目安:~1.5t未満)

軽トラックや1tバン(パネルバン)は、主に単身者や学生、または荷物が非常に少ない方向けのミニマムなオプションです。積載量の上限が厳しいため、荷物の中身をよく吟味する必要があります。

軽トラック(積載量目安:容積約3.0〜3.5㎥)

軽トラックの最大積載量は約350kgですが、引っ越しでは容積で制限されることがほとんどです。幌高タイプでも、積載できる容積はおおよそ段ボール30~40箱分、家具類は最小限に抑える必要があります。

- 対応人数・間取り:単身者、1R(ロフト付き除く)

- 積載可能な家具の例:

- 冷蔵庫(2ドア、小型)1台

- 洗濯機(縦型)1台

- 電子レンジ、テレビ1台

- 小型の衣装ケース2~3個

- 段ボール(大)10〜15箱

- 積載困難なもの:ダブルベッド以上の大型ベッド、大型タンス、L字型ソファ、食器棚など。これらは積み残しの筆頭候補です。

1tバン(積載量目安:容積約4.0〜5.0㎥)

軽トラックよりやや大きく、ワンボックスカーに近いサイズの車両です。軽トラックでは不安だが2tショートを借りるほどではない、という場合の選択肢です。

軽トラックを利用する場合、衣類は段ボールではなく圧縮袋や布団袋を活用し、体積を極限まで減らす工夫が必須です。また、布団は1セット、自転車は折りたたみ式のみなど、大型荷物は諦める判断が必要です。

2tショート/ロングトラック:家族・荷物多めの単身の積載量(対応目安:2DK~3DK)

引っ越しで最も一般的に利用されるのが2tトラックです。同じ2tでも、荷台の長さが異なる「ショート」と「ロング」で積載量が大きく変わるため、特に注意が必要です。

2tショートトラック(積載量目安:容積約8.0〜10.0㎥)

長さが約3.1m程度の標準的な2tトラックです。一人暮らしで荷物が多い方や、二人暮らし、お子さんが小さい3人家族の引っ越しに適しています。

- 対応人数・間取り:荷物多めの単身、2人暮らし、2DK~3DK

- 積載可能な家具の例:

- 冷蔵庫(3ドア、中型)1台

- 洗濯機、テレビ、テレビ台

- ダブルベッド or セミダブルベッド1台

- タンス(高さ180cm級)1竿

- 段ボール(大)30〜40箱

2tロングトラック(積載量目安:容積約12.0〜14.0㎥)

長さが約4.3m程度と、ショートに比べて荷台が1m以上長くなります。容積は2tショートの約1.3〜1.5倍となり、一般的な3人家族の荷物も十分に積載可能です。料金は上がりますが、積み残しのリスクを確実に減らせます。

- 対応人数・間取り:3〜4人家族、3LDK~4DK

- 積載可能な家具の例(ショートに追加):

- 追加で小型タンスや食器棚1点

- 子供用の学習机やベッド1セット

- 大型ソファ(3人掛け)1点

- 段ボール(大)50〜60箱

| 車種 | 荷台の長さ目安 | おおよその積載容積 |

|---|---|---|

| 2tショート | 約3.1m | 8.0〜10.0㎥ |

| 2tロング | 約4.3m | 12.0〜14.0㎥ |

3t/4tトラック:大規模・戸建て引っ越し向けの積載量(対応目安:3LDK以上)

3t(主に3t超~4t未満)や4tトラックは、大型家具や家電が多い4人以上の家族、または戸建て全体を移動させる大規模な引っ越しで利用されます。このクラスになると、積み残しの心配はほぼなくなります。

3t/4tトラック(積載量目安:容積約18.0〜22.0㎥)

荷台の長さは約6.2m〜7.0m程度になり、2tロングのさらに約1.5倍の積載量となります。荷物量が非常に多い場合や、長距離移動で余裕を持たせたい場合に選ばれます。

- 対応人数・間取り:4人以上の家族、4LDK以上、戸建て

- 積載可能な家具の例:

- 大型冷蔵庫(450L以上)1台

- 大型タンス、食器棚、本棚など大型収納家具一式

- ダイニングセット、大型ソファセット

- 子供部屋2部屋分の荷物、季節用品など

- 段ボール(大)80〜100箱以上

4tトラックは車体が大きいため、幅の狭い道路やマンションの駐車場など、立地条件によっては進入・駐車ができない場合があります。その場合、小型トラック(2t車など)への積み替えや、トラックを遠くに停めて台車で運ぶ「横持ち(よこもち)」作業が発生し、作業時間と費用が増加します。必ず見積もり時に搬入・搬出経路の道幅を業者に確認しましょう。

トラックの積載量は「容積」と「重量」の二軸で考えるべき理由

トラックのサイズは「トン数(重量)」で呼ばれますが、引っ越しにおいては「容積(体積)」も同時に考慮する必要があります。プロの引っ越し業者はこの二軸でトラックを決定します。

① 容積(スペース)による制限

ほとんどの引っ越しでは、先に荷台のスペースが埋まる(容積オーバー)ことで積載限界を迎えます。特に冷蔵庫、ベッド、タンス、ソファといった大型家具は、重さよりも「かさばり」が問題になります。例えば、布団や衣類は軽くても多くの容積を占めます。

② 重量(トン数)による制限

一方で、本・食器・工具・書籍といった重い荷物が多い場合は、容積に余裕があっても最大積載重量(トン数)を超過するリスクがあります。これは積載量を超えると道路交通法違反になるため、業者は非常に厳格に管理します。

もしあなたの荷物が以下のような構成である場合、業者に「重量オーバーの可能性」を伝え、相談する必要があります。

- ✅ 大量の書籍(専門書・コレクションなど)

- ✅ 趣味の重い機材(楽器、カメラ機材など)

- ✅ 大量の陶器やガラス食器

- ✅ 大型の金庫やトレーニング器具

経験豊富な業者は、これらの要素を複合的に判断し、適切なサイズを提案します。次のセクションでは、この積載量の目安を元に、あなたが自分で最適なトラックサイズを選び出す具体的なステップを解説します。

🤔 失敗しない!引っ越しトラックサイズの正しい選び方ステップ

前のセクションで、ご自身の荷物量がどのサイズのトラックに該当するのか、大まかな目安を掴めたはずです。このセクションでは、その知識を活かし、見積もり時に業者任せにせず、ご自身で最適なトラックサイズを導き出すための具体的な3ステップと、見積もりを成功させるプロのコツを解説します。(FAQの「サイズはどうやって決める?」に完全に対応します。)

ステップ1:荷物チェックリストで「荷物量」を正確に把握する方法

トラックサイズの決定は、荷物量の「自己申告」から始まります。この申告が曖昧だと、業者はリスクヘッジのために大きめのサイズを提案するか、逆に小さすぎるサイズで契約して当日トラブルになるかのどちらかに陥ります。以下の視点で荷物を「数値化」しましょう。

大型家具・家電は「三辺サイズ」と「個数」をリストアップする

容積を大きく占める以下のアイテムは、必ず縦・横・高さの三辺サイズ(cm)と個数を記録してください。業者はこの情報をもとに、トラックの荷台にどう積み込むかをシミュレーションします。

- 大型家具:ベッド(サイズも明記:シングル/ダブルなど)、タンス、食器棚、本棚、ソファ(何人掛けか)

- 大型家電:冷蔵庫、洗濯機、テレビ(インチ数)、マッサージチェア

タンスや棚が分解できるか、冷蔵庫や洗濯機が購入から何年経過しているか(特に古いドラム式洗濯機は重量や運搬方法に制約があるため)も伝えると、より正確なサイズ判断ができます。

段ボール類は「種類別・部屋別」の予測数を出す

段ボールは、すでに詰めたものだけでなく、引っ越しまでに「これから詰めるであろう荷物」も含めて予測します。部屋ごとや種類別(本、衣類、食器など)に概算し、「大サイズ○○箱、小サイズ○○箱」のように具体的に伝えましょう。

- プロの目安:一般的に段ボール(大)1箱の容積は約0.1㎥(縦35cm x 横50cm x 高さ50cm程度)と計算されます。

処分予定の荷物は「カウントから除外」する

引っ越しまでにフリマアプリで売る、粗大ゴミで捨てる、友人にあげるなど、「確実に運ばない」と決めた荷物は、見積もり対象のリストから完全に除外してください。これを除外しないと、ムダに大きなトラックを提案される原因となります。

ステップ2:荷物量と人数から最適なトラックサイズを仮決定する

ステップ1で把握した荷物量(特に段ボール数と大型家具の数)を、前のセクションで確認した「トラックサイズ別積載量の目安」に当てはめ、ご自身の荷物がどのトラックに収まるかを仮決定します。

自己判断基準の確立:容積に余裕を持たせる

荷物量の見積もりは、多少の誤差が出るものです。そのため、自己判断では積載容積に対して10%〜15%程度の余裕を持たせて仮決定するのが鉄則です。特に単身者で荷物が多い場合(40箱以上+大型家具多数)は、軽トラックではなく「2tショート」を、3人家族で荷物が多い場合は「2tロング」または「4t」を視野に入れるべきです。

・荷物内訳:ダブルベッド、冷蔵庫(中)、洗濯機、ソファ(2人掛け)、段ボール30箱、衣装ケース5個

→ 2tショート(目安8.0〜10.0㎥)でギリギリのラインです。大型家具の形状によっては入りきらないリスクがあるため、2tロングを推奨サイズとして仮決定すべきです。

複数のトラックサイズを検討する

単一のサイズに固執せず、「2tショートで積み残しが出た場合、どうすればいいか?」や、「2tロングと4tで料金はどのくらい違うか?」など、複数のサイズで見積もりを比較検討できるように、事前に候補サイズを定めておきましょう。

ステップ3:プロに見積もりを依頼する際の「荷物の伝え方」のコツ

ステップ1と2を経て、ご自身の荷物量を正確に把握し、最適なトラックサイズを仮決定できました。見積もり時には、この情報を正確に業者に伝え、プロの判断とご自身の判断をすり合わせることが重要です。

全ての業者に「共通の荷物リスト」を提示する

複数の業者に見積もりを取る場合、業者ごとに伝える荷物リストが変わると、比較ができません。必ず作成した詳細な荷物チェックリストを全ての業者に提示し、「このリストにある荷物全てを運んでほしい」という条件で比較検討しましょう。

「見えない荷物」こそ詳細に伝える

業者の訪問見積もり時、押し入れやクローゼットの中身はチェックリストがないと見落とされがちです。「クローゼットの奥に、本が詰まった段ボールが5箱あります」「ベランダに植木鉢が3つあります」など、目立たない場所にある荷物こそ、積極的に指摘して確認してもらいましょう。

特に重い荷物(本、食器、美術品)は、トラックの積載重量オーバーに直結するため、「書籍は合計で段ボール10箱分ありますが、重量は大丈夫ですか?」と、ご自身から質問するのがプロフェッショナルな伝え方です。

迷ったらワンランク上のサイズを選ぶべきケースとその理由

自己判断で「2tショートでいけるはず」と判断しても、プロの視点では「2tロングが必要」となるケースは少なくありません。特に以下の条件に該当する場合は、費用が多少上がっても、ワンランク上のトラックサイズを選ぶのが賢明です。

ケース1:断捨離や荷物整理が進んでいない

見積もり時に「引っ越しまでに荷物を減らす予定です」と伝えても、実際には忙しくて減らせなかった、というケースは非常に多いです。荷物整理の時間が取れないことが明確な場合は、計画よりも実際の荷物量をベースに、大きめのサイズを選びましょう。積み残しの追加料金を払うよりも、最初から大きなトラックを選んだ方が安く済むことが多いです。

ケース2:書籍や重量物が非常に多い

前述の通り、本や陶器、重い機材などは、見た目の容積以上にトラックの最大積載重量に早く到達します。容積的には2tで足りても、重量制限に引っかかる可能性がある場合は、3tや4tを選び、重量の心配をなくすべきです。

ケース3:長距離の引っ越しである

長距離の引っ越しの場合、ピストン輸送(2便目)のコストが非常に高額になります。近距離であれば2便でも対応可能ですが、長距離で積み残しが発生すると、運搬にかかる費用は単なる追加料金以上の負担となります。長距離移動では「1回で全て運びきる」ことが最優先のため、迷ったら余裕のあるトラックサイズを選びましょう。

🏘️ 特殊な条件がトラックサイズに与える影響と対処法

前のセクションまでで、荷物の量から最適なトラックサイズを導き出す方法を学びました。しかし、引っ越しトラックのサイズ選びは、荷物量(容積と重量)だけで決まるわけではありません。引っ越し先の立地や環境といった「特殊な条件」が、運べるトラックの種類や作業効率、ひいては料金にまで大きな影響を及ぼします。

このセクションでは、お客様が盲点としがちな、荷物量以外の要因と、それに対する具体的な対処法を専門家の視点から解説します。

道幅の狭い場所・搬入経路が複雑な場所での「トラック進入不可」問題

日本の住宅地、特に旧市街地や山間部の狭い道路では、大型トラックの進入が物理的に不可能なケースが頻繁に発生します。これは、計画していたトラックサイズの見直し、あるいは追加料金の発生に直結する深刻な問題です。

トラックのサイズ制限の具体的な目安

トラックの全幅と全長が、道の幅やカーブの曲がり角に影響します。特に注意が必要なサイズは以下の通りです。

- 2tショート(標準):全幅約2.0m、全長約5.0m。一般的な住宅街の進入路は通過可能。

- 2tロング:全幅約2.0m、全長約6.0m。やや長い分、狭いカーブやT字路での切り返しに注意が必要。

- 4tトラック:全幅約2.3m、全長約8.5m。道幅が5m未満の道路や、電線・樹木の枝が低い場所は、進入や駐車が極めて困難になります。

4tトラックが進入できない場合、手前の広い場所に4t車を停車させ、荷物を小型の2t車や軽トラックに積み替え(シャトル便)て、目的地まで輸送する方法が取られます。この積み替え作業や、遠い場所から台車で運ぶ「横持ち」作業は、作業員の時間と労力を大幅に増やすため、追加料金(オプション料金)が発生するのが一般的です。

対処法2:現地調査の徹底と事前申告

道幅が少しでも不安な場合は、必ず見積もり時にその旨を業者に伝え、可能であれば現地調査を依頼してください。また、Googleストリートビューなどで、道の状況を事前に確認し、業者に写真や動画を提供することも有効です。

- プロの確認ポイント:

- 電柱やブロック塀による道の狭まり具合

- 一方通行規制や時間帯通行規制の有無

- 荷物搬出入口からトラック停車位置までの距離(横持ち距離)

長距離引っ越しの場合に積載効率よりも重要になる要素

近距離の引っ越しでは「積載効率(どれだけトラックのスペースを無駄なく使うか)」が最優先されますが、長距離の引っ越し(特に県外を跨ぐ数百km以上の移動)では、それ以上に重視すべき要素があります。

荷物の安全確保とトラックサイズの余裕

長距離移動では、トラックが高速道路を走行する時間が長くなります。振動や衝撃から荷物を守るため、荷台内で荷物が動かないよう、積載に十分な余裕を持たせる必要があります。

- ワンランク上のサイズ推奨:近距離であれば2tショートでギリギリ収まる荷物量でも、長距離の場合は2tロングを選ぶことで、荷崩れや損傷のリスクを最小限に抑えられます。

- チャーター便 vs 混載便:

- チャーター便:お客様の荷物だけでトラック1台を貸し切るため、スペースをゆったり使え、安全性が高い。

- 混載便:他のお客様の荷物と混載するため、積載効率が重視されますが、大型家具や繊細な荷物が多い場合はチャーター便が推奨されます。

時間的制約による「積み残し」回避の絶対性

長距離引っ越しで積み残しが発生した場合、追加でトラックを往復させるピストン輸送は現実的に不可能(または非常に高額)です。そのため、長距離引っ越しにおいては、多少費用が高くなっても「確実に全ての荷物を一度で運びきる」という観点から、荷物量に対して最も余裕のあるトラックサイズを選択することが、結果的に最も経済的で安全な選択となります。

共同住宅(マンション・アパート)での駐車スペースと作業効率の関係

共同住宅での引っ越しは、単に荷物を運ぶだけでなく、駐車スペースの確保や建物の規定がトラックサイズに影響します。

駐車スペースの制約と事前申請

マンションやアパートの敷地内に、引っ越しトラック専用の停車スペースがない場合、路上に停車することになります。しかし、4tトラックのような大型車は、一般の駐車スペースを大きくはみ出すため、管理組合や警察への道路使用許可(多くは業者が手配)が必要になります。

- 高さ制限:地下駐車場やピロティ形式の駐車場の場合、車高制限(2.1m〜2.5m程度)があることが多いです。引っ越しトラックは、通常のトラックよりも荷台を高くした「幌高車」が多いため、車高制限に引っかからないか確認が必要です。

- 管理会社への連絡:引っ越し日が決まったら、すぐに管理会社や大家さんに「使用するトラックのサイズ(例:2tロング)と駐車位置」を伝え、許可を得るとともに、近隣住民への周知をお願いしましょう。

エレベーターの有無とトラックサイズの関係

エレベーターがない、またはエレベーターのサイズが小さく大型家具が入らない場合は、「階段作業」が発生します。この場合、作業時間が増加するため、人件費として追加料金が発生します。トラックサイズ自体は変わりませんが、作業員を増員する必要があるため、見積もり総額に影響します。

エレベーターの運搬規定や、エントランスからエレベーターまでの経路、廊下の幅なども、トラックを決定した後の作業プランに深く関わってきます。これらの特殊な条件を漏れなく業者に伝えることが、スムーズで追加料金のない引っ越しを実現する鍵となります。

💰 トラックサイズと費用相場の関係:料金を抑える交渉術

これまでのセクションで、荷物量や特殊な立地条件から最適なトラックサイズを導き出す方法を徹底解説しました。最終的に、お客様が最も関心を持つのは**「そのトラックサイズでいくらになるのか」**という費用です。トラックサイズは、引っ越し費用のベースとなる「運賃」を決定づける最重要ファクターです。

このセクションでは、トラックサイズ別の具体的な費用相場を単身・家族別で公開し、最適なサイズを選ぶことによる費用節約効果と、プロの引っ越し業者の料金体系の裏側を知ることで可能になる**料金交渉術**を詳細に解説します。

トラックサイズ別の具体的な費用相場一覧(単身・家族別)

引っ越し費用は、移動距離、荷物量(トラックサイズ)、作業員人数、時期(繁忙期/閑散期)によって大きく変動します。ここでは、最も一般的な同一都道府県内または隣県への近距離引っ越し(~100km未満)を想定した、トラックサイズ別の**平均相場**を公開します。この相場を知ることで、提示された見積もり価格が適正かどうかを判断できます。

【標準的な相場】トラックサイズ別・費用目安(近距離)

| トラックサイズ | 対応人数・間取り | 閑散期(5~2月)平均相場 | 繁忙期(3・4月)平均相場 |

|---|---|---|---|

| 軽トラック | 単身・1R (ミニマム) | 20,000円~40,000円 | 35,000円~60,000円 |

| 2tショート | 単身(荷物多め)・2人暮らし(2DK) | 40,000円~70,000円 | 60,000円~120,000円 |

| 2tロング | 3人家族・荷物多め(3DK/LDK) | 60,000円~100,000円 | 100,000円~180,000円 |

| 4tトラック | 4人以上家族・戸建て(4LDK以上) | 90,000円~150,000円 | 160,000円~300,000円 |

上記はあくまで平均的な目安です。長距離引っ越し(例:東京〜大阪間)の場合、運賃は距離によって大きく跳ね上がり、4tトラックでは40万円〜80万円以上になることも珍しくありません。また、同一トラックサイズでも、作業員の人数、時間帯指定の有無、曜日(土日祝は割高)などによって細かく変動することを理解しておきましょう。

費用節約の核心:適切なサイズ選びで「ムダな費用」を排除する

費用を抑える交渉の第一歩は、ムダな費用を発生させないことです。ワンランク上の大きなトラックが提案された場合、その料金には「積載しなかったスペースの費用」も含まれてしまいます。

- 2tショートで済むなら:2tロングを提案された場合、その差額(約1.5倍の運賃単価の差)がムダな費用となります。荷物量を正確に伝え、根拠を持って「2tショートで足りるはず」と交渉することが、最も効果的な交渉術となります。

- 積み残し回避の費用対効果:ただし、以前のセクションでも触れた通り、積み残しによる2便目の追加料金は、最初の運賃の50%〜100%程度と非常に高額です。自己判断でギリギリのサイズを選んで失敗するよりは、迷う場合は少しだけ余裕を持たせたサイズを選ぶのが賢明です。

1台で済ませるか、2台に分けるか?費用対効果の比較

荷物量が「2tロング1台でギリギリ、あるいは少しはみ出す」という境界線にある場合、業者から「2tロング1台で何とか頑張る」か「2tショート2台で対応する(ピストン輸送)」かの選択肢を提示されることがあります。この判断は費用と作業効率に決定的な影響を与えます。

原則:1台の大型トラックで運びきる方が圧倒的に安い

結論から言えば、**1台の大型トラック(例:2tロングまたは4t)で全ての荷物を運びきるプランが、費用対効果の面で最も優れています。**

- 運賃の比較:

- **4tトラック 1台:**大型車両の運賃(高単価)+作業員3~4名の人件費。

- **2tショート 2台(ピストン輸送):**2t車両の運賃(低単価)× 2回分 + 作業員の人件費 × 2回分。

ピストン輸送は、2回の積み降ろし作業と、トラックの移動時間(往復)が発生するため、**トータルの人件費と拘束時間が大幅に増加**します。特に近距離でも、2便目は作業員が戻る時間と再作業の開始を待つ必要があるため、1台で済ませるよりも総費用は割高になるケースが多いです。

- 効率性の比較:2台に分けると、お客様側も2回の積み降ろし作業に立ち会う必要があり、作業完了までに長時間を要します。1台の大型車で朝から夕方までで完了させる方が、精神的・時間的な負担も軽くなります。

例外的な「2台に分ける」メリット(シャトル便)

ただし、前述の「特殊な条件」のセクションで解説したように、**搬出入経路が極端に狭く、大型トラック(4tなど)が進入できない場合**は、一時的に小型車(2tなど)に積み替える「シャトル便」方式が取られます。

もし業者からピストン輸送を提案された場合は、**「2便目の料金と、2tロング1台の料金を比較させてほしい」**と交渉しましょう。そして、「2便目の料金が2tロング1台の料金を上回るなら、2tロングを手配できないか」と、**サイズアップによる1回輸送の可能性**を必ず探ってください。

繁忙期・閑散期でトラックの空き状況と交渉の余地が変わる理由

引っ越し料金が時期によって変動するのは常識ですが、この変動の裏側には、トラックという「資産」の需給バランスと、それを活かすための業者の**戦略**が隠されています。この戦略を知ることで、交渉の余地が見えてきます。

繁忙期(3月、4月)のトラック戦略と交渉の難しさ

繁忙期は、トラック(特に2tロングや4t)の数が最も貴重な「資産」となります。業者は1日に何件の引っ越しをこなせるかで利益が決まるため、**トラックの稼働率を最大化**しようとします。

- 料金が高騰する理由:需要過多により、業者側が強気な価格設定(定価に近い価格)をしても、すぐに予約が埋まります。

- 交渉の難しさ:トラックは常にフル稼働状態であり、交渉の余地はほとんどありません。空きがあるトラックを確保できるだけでも幸運な状況です。交渉の重点は「料金」ではなく**「確実に予約を確保すること」**に移ります。

閑散期(5月~2月)のトラック戦略と交渉の余地

閑散期は、トラックの稼働率が下がり、業者にとって「トラックが遊んでいる」状態はコストになります。そのため、**「遊んでいるトラック」を安くても動かしたい**というインセンティブが働きます。

- 料金が安くなる理由:トラックの空きがあるため、競合他社との価格競争が激化し、値引きに応じやすくなります。

- 交渉の余地:

- ✅ **「空いている一番大きなトラック」を安く使う交渉:**例えば、あなたの荷物量が2tショートで済む場合でも、業者が2tロングしか空いていない場合、「2tショートの料金で2tロングを使わせてもらえないか」と交渉する余地が生まれます。業者はトラックを動かすことで売上を確保できるため、応じる可能性があります。

- ✅ **作業時間を業者に合わせる:**午前便ではなく、業者の都合が良い**「午後便(フリー便)」**を選択することで、トラックの稼働スケジュールに組み込まれやすくなり、大幅な値引き交渉がしやすくなります。

【最終交渉術】他社比較で「トラックサイズ」と「料金」をセットで交渉する

トラックサイズの交渉は、単に料金を下げるだけでなく、**「積載保証」**に関わる重要な交渉です。

- **他社で提案されたトラックサイズと料金を比較する:**A社が「2tショートで5万円」、B社が「2tロングで7万円」と提案してきた場合、B社に対して**「A社は2tショートでOKと言っている。もし貴社が2tショートで対応できるなら5万円にしてほしい」**と交渉します。

- **「万が一積み残しが出た場合の保証」を確認する:**最終的に業者が提案したトラックサイズで契約する際、必ず**「このサイズで積み残しが出た場合、貴社の責任で追加費用なしで運搬していただけますか?」**という確約を取りましょう。これにより、業者は自社のトラックサイズ判断に責任を持つことになり、適切なサイズでの契約につながります。

最適なトラックサイズを知り、相場を把握し、時期による業者の戦略を知ることで、あなたは料金交渉において優位に立つことができます。これらの知識を武器に、納得のいく価格で引っ越しを成功させましょう。

✅ 【セルフ・ミニマム引っ越し】軽トラック・パネルバンで間に合う条件

ここまでのセクションで、ほとんどの荷物量に対して2t以上のトラックが必要となることを解説してきました。しかし、引っ越し費用を極限まで抑えたい、あるいは荷物が極端に少ない「ミニマリスト」の方にとって、軽トラックや1tパネルバンは非常に魅力的な選択肢となります。これらの小型車を使った引っ越しは、専門業者に依頼する「単身パック」よりもさらに安価に抑えられる可能性がある一方で、**積載量と安全性のリスク**を自己責任で負うことになります。

このセクションでは、軽トラックや1tバンで引っ越しを成功させるための**積載限界、自己手配時の法的な注意点、そして積み残しを絶対に避けるための具体的な整理術**を網羅的に解説します。(FAQの「軽トラックで間に合う?」に完全に対応します。)

軽トラックの積載限界と「単身ミニマリスト」が使うべき理由

軽トラックは、車両本体価格が安く、維持費も低いことから、レンタカー料金も非常に安価です。しかし、その積載能力は厳格に制限されており、少しでも荷物が多いとすぐに限界を迎えます。

軽トラックの「積載限界」:重量と容積のシビアな壁

軽トラックの最大積載量は**350kg**と、法律で厳しく定められています。引っ越しでは容積が先に限界を迎えることがほとんどですが、重い荷物が多い場合は、この重量制限に達する危険性があります。

| 制限項目 | 数値的な限界 | 引っ越しにおける影響 |

|---|---|---|

| 最大積載重量 | 350kg(厳守) | 書籍、重い家電(大型冷蔵庫、ドラム式洗濯機)、工具などで超過しやすい。 |

| 容積目安(幌高車) | 約3.0〜3.5㎥ | 段ボール換算で約30~40箱分。大型家具は実質2点までが限界。 |

| 積載時の高さ | 地上から2.5mまで(道路交通法) | 積み重ねすぎると、違反になるだけでなく、カーブでの横転リスクが高まる。 |

軽トラックを使うべき「単身ミニマリスト」の条件

軽トラックでの引っ越しが最も適しているのは、以下の条件を全て満たせる方です。

- ✅ **大型家具が少ない:**冷蔵庫(小型/2ドア)、洗濯機(縦型)以外に、ベッドやタンスを運ばない(布団、カラーボックス程度)。

- ✅ **衣類や雑多な荷物が少ない:**段ボールの合計が**20箱未満**に収まる。

- ✅ **近距離の引っ越し:**移動距離が短く、万が一の積み残しがあっても自家用車や宅配便でフォローできる。

- ✅ **作業時間を自由に確保できる:**自分で積み降ろしを全て行える体力と時間がある。

もし、ダブルベッドや大型冷蔵庫(300L以上)、二人掛けソファなど、**一つでも大型家具がある場合**は、軽トラックではなく、**2tショートトラック**の利用を強く推奨します。

自分でトラックをレンタルする際の運転免許・保険・積載の注意点

軽トラックや1tパネルバンを自分で運転する場合、引っ越し業者が行う運搬とは異なり、全ての責任と作業が自己責任となります。特に法的なリスクと、万が一の際の補償について、徹底的に確認しておく必要があります。

運転免許の注意点:軽トラ・1tバンの運転資格

- **軽トラック(最大積載量350kg):****普通自動車免許**で運転可能です。AT限定免許の方でも運転できるAT車の軽トラックもレンタルされています。

- **1tパネルバン・2tショートトラック(最大積載量2.0t未満):**車両総重量(車体+乗員+荷物の合計)によって運転できる免許が変わりますが、多くのレンタル業者の小型トラックは、平成29年3月12日以降に取得した普通免許では運転できません。💡免許区分とトラック(最重要確認事項)

ご自身の免許取得日と、レンタルする車両の**「車両総重量」**を必ず確認してください。一般的に、**2tクラスのトラック(最大積載量2t未満)は「準中型免許(5t限定含む)」**が必要になることが多く、最新の普通免許では運転できないケースが多発しています。

積載時の「違反」と「安全確保」の注意点

道路交通法では、荷物の積載方法について厳しい規定があります。違反すると**罰則**を受けるだけでなく、重大な事故につながります。

- **過積載の禁止(最大積載量超過):**350kgを超えて荷物を積むと、**道路交通法違反(過積載)**となり、罰則(罰金、違反点数)の対象となります。特に本や食器が多い場合は要注意です。

- **荷台からの突出制限:**

- **長さ:**荷台から**車体の長さの10%**までしかはみ出してはいけません。

- **幅:**車体の幅を超えてはいけません。

- **高さ:**地上から**2.5m**を超えてはいけません。

(例:軽トラックの荷台から長物を出す際、全長約3.4mに対し34cmまでしか出せない)

- **安全な積載:**荷物が落下・飛散しないよう、必ず荷締め用のロープやネットで確実に固定してください。特に幌高車の場合、幌と荷物の間に隙間ができないように工夫が必要です。

レンタル時の「保険」と「補償」の確認

レンタカーに付帯する保険は、**車両の事故や破損**に対するものであり、**運んでいるお客様の荷物(家財)の破損**に対する補償は含まれていないことが一般的です。

- ✅ **車両保険:**レンタル料金に含まれていますが、免責額(自己負担額)が設定されていることがほとんどです。

- ✅ **対人・対物保険:**通常含まれていますが、補償内容を事前に確認してください。

- ❌ **家財保険(運送保険):****含まれていない**ため、運搬中に家財が破損しても補償されません。自力引っ越しの場合、運搬中の家財の損傷リスクは全て自己責任であることを覚悟してください。

軽トラック・1tバン利用時に積み残しを避けるための荷物整理術

軽トラックで引っ越しを成功させる最大の鍵は、**「積載計画」**と**「荷物の減らし方」**を徹底することです。プロの業者が使うテクニックを応用し、積載量を最大限に活用しましょう。

ステップ1:荷物を「必須・可搬・処分」の3分類で厳選する

軽トラック利用者は、運ぶ荷物に対して最も厳しい選定基準を持つ必要があります。以下の3つに分類し、**「処分」と「可搬」の荷物を極力減らす**努力をしてください。

- **必須:**生活に不可欠な最小限の衣類、寝具、貴重品、小型家電。

- **可搬(別送):**書籍、趣味のコレクション、季節外の衣類、食器類。これらは**宅配便や郵便局のゆうパック**を利用して事前に送る。

- **処分:**この機会に迷わずフリマアプリで売るか、粗大ゴミとして捨てる。

ステップ2:荷造りは「容積圧縮」を徹底する

かさばる荷物こそ、軽トラックの積載量を大きく圧迫します。荷造りの工夫で容積を圧縮しましょう。

- **衣類・布団:**段ボールを使わず、**強力な圧縮袋**に入れて体積を5分の1以下に圧縮します。

- **雑貨・小物:**段ボールは市販の大きなサイズを使わず、**小型の段ボール(またはスーパーの箱)**に統一し、隙間なく積み上げやすいようにします。

- **大型家電内部:**冷蔵庫や洗濯機、空になった衣装ケースの内部に、タオルや軽い雑貨を詰めて、**デッドスペースをゼロ**にします。

ステップ3:荷台への「積み込みシミュレーション」を行う

積み残しリスクをゼロにするため、運ぶ全ての荷物を家の隅に集め、**メジャーで荷物の容積を測り**、軽トラックの荷台(約1.4m × 2.0m × 1.6m)に入るかどうかを紙の上でシミュレーションしましょう。

- **積み込みの鉄則:**

- ① **重いもの(冷蔵庫、洗濯機)**を荷台の**前側(運転席側)**に、安定させて積む。

- ② **背の高い家具**はロープで固定し、安定させる。

- ③ **段ボール**は容積を最大限活用するため、**隙間なく垂直に積み上げる**(立て積み)。

- ④ **最後の隙間**に布団や衣類(圧縮したもの)を詰め込み、荷台の容積を全て使い切る。

軽トラックは経済的ですが、積載限界が厳しいため、事前の荷物整理と入念な計画がなければ、積み残しによる失敗のリスクが非常に高いことを理解し、慎重に進めてください。このセクションで解説したルールを守れば、プロに頼らずとも安全かつ安価に引っ越しを完遂できるでしょう。

よくある質問(FAQ)

引っ越しで使うトラックのサイズはどうやって決める?

トラックのサイズは、主にお客様の荷物量(家具・家電の大きさや数、段ボールの量)によって決まります。正確なサイズを決定するためには、まずご自身で「荷物チェックリスト」を作成し、大型家具・家電のサイズと段ボールの概算数を把握することが重要です。

引っ越し業者は、このリストを基に、荷台の「容積」と「最大積載重量(トン数)」の二軸で判断し、最適なトラック(軽トラ、2tショート、2tロング、4tなど)を提案します。費用を抑えるためにも、見積もり時に荷物量を正確に伝え、根拠を持って業者の提案サイズが適切か判断することが大切です。

2トントラックに積める荷物の量はどれくらい?

2トントラックといっても、荷台の長さによって「2tショート」と「2tロング」があり、積載量が大きく異なります。

- 2tショート(容積約8.0〜10.0㎥):荷物多めの単身者や、荷物少なめの2人暮らし(2DK程度)に適しています。中型冷蔵庫1台、ダブルベッド1台、段ボール30〜40箱程度が目安です。

- 2tロング(容積約12.0〜14.0㎥):一般的な3人家族(3LDK~4DK程度)の荷物も積載可能です。ショートトラックよりも約1.3〜1.5倍の容積があり、大型ソファや子供用の家具なども積むことができます。

ご自身の荷物が2tショートでギリギリの場合は、積み残しのリスクを避けるために、費用は上がりますが2tロングを選ぶことが推奨されます。

単身の引っ越しは軽トラックで間に合う?

軽トラックでの引っ越しは、費用を安く抑えられますが、荷物量が極端に少ない「単身ミニマリスト」の方(1R、ロフト付き除く)に限られます。

軽トラックの最大積載量は350kg、容積は約3.0〜3.5㎥と非常に少なく、積載できる大型家具は小型の冷蔵庫と縦型洗濯機程度です。ダブルベッド、大型タンス、L字型ソファなど、一つでも大型家具がある場合や、段ボールが20箱を超える場合は、積み残しのリスクが高いため、軽トラックではなく2tショートトラックを利用することを強く推奨します。

荷物が多い場合の引っ越しトラックサイズの選び方は?

荷物が多い(4人以上の家族、4LDK以上、戸建て全体など)場合は、主に2tロングトラックや4tトラックが選択肢となります。選び方の鉄則は、荷物量に対して10%〜15%程度の余裕を持たせたサイズを選ぶことです。

特に荷物量が多く、重量物(本、食器、工具など)も多い場合は、2tロングではなく4tトラック(容積約18.0〜22.0㎥)を検討すべきです。これは、大型トラック1台で一度に運びきることが、積み残しによる2便目の追加料金(高額になることが多い)を払うよりも、結果的に最も経済的で安全な選択となるためです。また、長距離の引っ越しの場合も、荷崩れや損傷のリスクを減らすために、余裕のあるサイズを選ぶのが賢明です。

🚛 まとめ:もう業者任せにしない!あなたの引っ越しを成功に導く最終チェックリスト

引っ越し業者のトラックサイズ選びは、単なる荷台の大きさ選びではなく、「費用」「安全性」「当日のトラブルリスク」を決定づける最重要ファクターです。

この記事で学んだ知識を活用すれば、あなたはもう業者の言いなりになることはありません。自信を持って最適なトラックサイズを見積もり、無駄な出費を抑えることができます。

✅ 記事の最重要ポイント振り返り

失敗しない引っ越しを実現するために、以下の最重要ポイントを改めて確認しましょう。

- サイズと費用:トラックが大きくなるほど運賃単価は上がりますが、積み残しによる2便目の追加料金(高額)は、最初からワンランク上のサイズを選ぶ費用よりも高くなることが多いです。

- 積載量:単身(荷物多め)や2人暮らしは「2tショート」、3~4人家族は「2tロング」または「4t」が目安です。荷物量は「容積」だけでなく、書籍などの「重量」も同時に考慮してください。

- サイズの仮決定:ご自身の荷物リスト(大型家具の三辺サイズ、段ボールの予測数)を作成し、積載容積に10〜15%の余裕を持たせて最適なサイズを自己判断しましょう。

- 特殊条件:道幅が狭い場合は4t車は進入不可のリスクがあり、「シャトル便(積み替え)」による追加料金が発生します。必ず事前に搬入経路を確認してください。

- 料金交渉術:閑散期には、「空いている大きなトラック」を安い料金で使わせてもらう交渉の余地が生まれます。他社と比較し、最適なサイズと料金をセットで交渉しましょう。

🔥 行動喚起:今すぐ最適なサイズを把握し、費用を抑えましょう!

「もし積み残しが出たらどうしよう」という不安を、今日で完全に断ち切りましょう。

あなたの荷物量を客観的に把握し、適切なトラックサイズを理解したあなたは、すでに引っ越し成功への道を歩み始めています。

最適なトラックサイズを知ることは、適正価格で契約するための最大の武器です。この知識を無駄にしないでください。

次のステップとして、最低でも3社以上の引っ越し業者に対して、あなたが作成した「荷物リスト」を提示し、「この荷物量なら、御社はどのトラックサイズ(例:2tロング)を提案しますか?また、その場合の料金はいくらですか?」と聞いてみましょう。

複数のプロの提案と、この記事で得た知識を照らし合わせることで、あなたは最もコストパフォーマンスが高く、トラブルのない最適なプランを選び出すことができます。自信を持って、見積もり交渉に臨んでください!

コメント