引っ越しが決まったとき、「今の家具を持っていくべきか、それとも買い替えるべきか?」と悩む方は非常に多いのではないでしょうか。

特に、大型の家具や家電は、運搬費用だけでも大きな負担になります。「運ぶくらいなら、いっそ新居に合わせて新しいものを買いたい!」という気持ちと、「まだ使えるのにもったいない」という葛藤に襲われますよね。

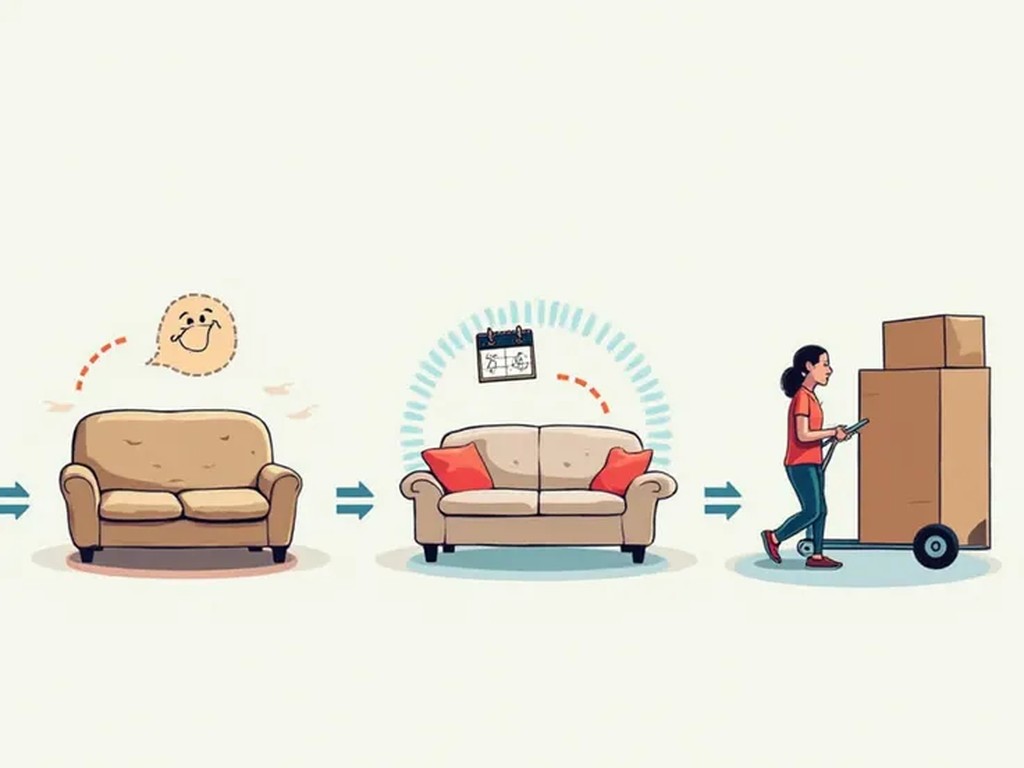

この葛藤を解消し、新生活を最高に快適で、しかも経済的にスタートさせるためには、家具の「買い替え」と「処分」のタイミングを完璧に見極めることがカギとなります。

この記事を読むことで得られる3つのベネフィット

- 新居に合わせた「最高の家具」を最適なタイミングで手に入れられます。

- 古い家具の「処分費用」を最小限に抑え、場合によっては売却でプラスにできます。

- 引っ越し作業全体の流れ(運搬、購入、搬入)がスムーズになり、当日の混乱を避けられます。

本記事では、引っ越しを家具買い替えの『ベストタイミング』と捉え、そのメリットを最大限に引き出すための具体的なステップを、プロの視点から徹底的に解説します。

具体的には、以下の重要な疑問にすべてお答えします。

- 運搬費用を節約するために、どんな家具を買い替えるべきか?

- 新居のサイズに合った家具を、いつ(引越し前?後?)買えば失敗しないか?

- ベッドやソファなど、納期が長い家具の注文はいつから始めるべきか?

- 不要になった家具を最もお得に(または無料で)処分する方法は?

単身の方、ご家族での引っ越し、新築へのご入居など、あなたのケースに合わせた最適な家具計画が、この記事一本で完成します。

もう「家具をどうするか」で悩む必要はありません。読み終える頃には、新居での快適な生活に向けた明確なロードマップが手に入っているはずです。ぜひ最後まで読み進めてください。

なぜ引っ越しは家具買い替えの『ベストタイミング』なのか?メリットを徹底解説

「新居に持っていく」か「買い替える」か。この二択を迫られたとき、多くの方が費用や手間を考えて前者を選びがちです。しかし、専門家の視点から見ると、引っ越しは人生で最も家具を買い替える合理的なタイミングです。この機会を逃すと、後から取り返しがつかない「費用と空間のロス」が発生する可能性があります。

ここでは、引っ越し時の家具買い替えがもたらす、決定的な3つのメリットを具体的に深掘りします。

引っ越し費用を安く抑えられる:運搬費用の削減効果

大型家具を買い替える最大のメリットは、引っ越し料金を直接的に値下げできる可能性がある点です。

引越し業者の見積もりは、主に以下の3つの要素で決まります。

- 荷物量(トラックのサイズ)

- 作業時間・人数(人件費)

- 移動距離

このうち、最も費用に直結するのが「荷物量」、つまりトラックのサイズです。トラックのサイズが一つ上がるごとに、料金は数万円単位で跳ね上がります。大型家具や家電を1つ減らすだけで、トラックのサイズをダウンさせることができれば、運搬費用だけで数万円〜数十万円の削減効果が見込めます。

大型家具を運ぶ「費用」と「手間」の具体的なコスト比較

大型家具、特に分解・組立が必要なタンスやベッドフレーム、大型冷蔵庫などは、運搬するだけでも手間とコストがかかります。

- 運搬コスト: 多くの引越し業者は、大型家具一つあたりの作業費用や、それを運ぶために必要な人員分の費用を積み上げて見積もりを出します。

- 保険・破損リスク: 運搬中の破損リスクも考慮しなければなりません。補償があるとはいえ、大切な家具に傷がつく可能性はゼロではありません。

- 新旧家具のトータルコスト比較: 「古い家具の運搬費用」と「古い家具の処分費用」の合計が、「新しい家具の購入費用」と大きく変わらない場合は、迷わず買い替えを選ぶべきです。特に、購入から5年以上経過している大型家電(冷蔵庫、洗濯機)は、省エネ性能も向上しているため、買い替えることで長期的な電気代の節約にもつながります。

【注意点】見積もり時の交渉術: 引越し業者に見積もりを依頼する際、「このソファ(またはタンス)は、買い替えを検討しています」と伝えてください。運搬対象から外すことで、見積もり額がどう変わるかを具体的に提示してもらいましょう。これにより、買い替えの経済的なメリットがより明確になります。

新居の広さや間取りに『ぴったり』合う家具を選べるメリット

古い家で使っていた家具が、新居ではサイズオーバーだったり、導線を邪魔したりするケースは少なくありません。特にマンションから戸建、またはその逆の引っ越しの場合、間取りや天井高が大きく変わります。

引っ越しを機に家具を一新すれば、新居の空間設計をゼロベースで構築できます。

失敗しないための「サイズダウン」と「配置の最適化」

- 空間効率の最大化: 新しい家に合わせて家具を選べば、デッドスペース(無駄な空間)を最小限に抑えられます。例えば、新居の壁の窪みに合わせて造り付けのようなジャストサイズの収納を選んだり、リビングの広さに合わせた適切なサイズのダイニングテーブルを選ぶことで、生活の質が格段に向上します。

- カラー・デザインの統一感: 異なる時期にバラバラに購入した家具は、新居で並べると統一感のない雑多な印象を与えがちです。買い替えれば、新居の壁紙や床の色、テイスト(モダン、北欧、和風など)に合わせて家具の色や素材を統一でき、「理想の部屋」を簡単に実現できます。

- 搬入経路の確保: 旧居では問題なく搬入できた大型家具でも、新居のエレベーターや玄関、階段が狭くて搬入できない、という「悲劇」は意外と多いです。新しく購入すれば、販売店が搬入経路の確認をサポートしてくれることが多く、配送もスムーズです。

長年使った家具・家電を断捨離し、新居に『ホコリ』を持ち込まない衛生面での利点

家具の買い替えは、単に「物を新しくする」だけでなく、生活環境の衛生状態をリセットするという非常に重要な役割を果たします。

蓄積したハウスダスト、カビ、ダニをシャットアウト

特にベッド(マットレス、ベッドフレーム)、ソファ、布製のラグやカーテンは、長期間の使用により、目に見えないハウスダスト、ダニの死骸、カビなどが大量に蓄積しています。

- 寝具のリフレッシュ: マットレスの寿命は約8〜10年ですが、引っ越しはちょうどその見直しのタイミングになりやすいです。古い寝具を処分し、新しいものに替えるだけで、睡眠環境が劇的に改善し、アレルギーのリスクを減らせます。

- 家電の買い替えで省エネと衛生を両立: 洗濯機やエアコンなどの家電内部には、見えないカビや汚れが溜まっています。これらを新しくすれば、掃除の手間を省けるだけでなく、最新の節水・省エネ機能により、光熱費の削減にも貢献します。

引っ越し前の断捨離は、単なる荷物削減ではなく、**新居でのクリーンで健康的な生活への投資**だと考えて、積極的に古い家具・家電の買い替えを検討しましょう。

新居の家具『いつ買う?』引越し前・後で最適な購入タイミングを徹底比較

家具の買い替えを決断したら、次に重要になるのが「いつ注文し、いつ新居に届けるか」というタイミングの決定です。これは、新居での生活スタートのスムーズさに直結します。大型家具やオーダー品は納品までに時間がかかるため、計画なしに進めると「引越し当日なのに寝る場所がない」「カーテンがない」といった事態になりかねません。

ここでは、新居への入居時期と家具の種類に応じて、最適な購入タイミングを「引越し前」「引越し後」「新築建築中」の3パターンに分けて詳しく解説します。

【引越し前】に購入すべき『必需品』リスト(ベッド、カーテン、照明)

新居での生活をスタートする当日から絶対に必要となる家具・インテリアは、旧居を退去する前に購入を済ませておく必要があります。これらは、生活基盤を支える「インフラ」のようなものです。

入居当日から生活に必須の『3大必需品』とその注文時期

最低限、以下の3点は引越し日の配送指定を強く推奨します。

- ベッド(寝具): 休息を確保するため、引越し当日に組み立て、すぐ寝られる状態にしておく必要があります。特にベッドフレームは分解・組立に時間がかかるため、新規購入し、引越し業者の作業後に家具業者に搬入・設置してもらうのが理想です。

- カーテン: プライバシー保護と防犯、そして室温管理のために、入居当日の夜には必須です。窓のサイズは物件ごとに異なるため、契約・採寸が完了した直後、遅くとも入居の2週間前までには注文を済ませましょう。オーダーカーテンは納品に3週間〜1ヶ月かかることもあります。

- 照明器具: 特に賃貸物件では、前の住人が持ち出した後の部屋に照明がない場合があります。引越し当日の夜に作業を行うためにも、リビングや寝室の照明は必ず準備してください。LED照明などは納品が早いため、引越し1週間前の購入でも間に合うことが多いです。

💡 賢く進めるなら:入居日の1ヶ月前を目安に

賃貸物件の場合、鍵の引き渡し後すぐ(入居の約1ヶ月前)に採寸を済ませ、上記3点の注文・配送手配を完了させておくとスムーズです。配送日は引越し当日(午前指定)が最も理想的ですが、難しい場合は引越し前日に『必需品』だけを新居に届けておき、自分で搬入・設置しておく方法もあります。

【引越し後】に購入を検討すべき『後回し可能』な家具(ソファ、テーブルなど)

一方で、生活に必須ではないものの、部屋の雰囲気を大きく左右する家具は、引越し後にゆっくり選ぶことで失敗を最小限に抑えられます。引っ越し後の数週間は、段ボールの上で食事をするなど多少不便でも問題ありません。

新居での生活動線を確認してから買うべき家具

以下の家具は、入居後に実際に部屋の広さや光の入り方、生活動線を確認してから購入を検討するのがおすすめです。

- ソファ、ラウンジチェア: 部屋の広さやテレビとの距離、窓からの光の入り方など、実際に生活してみないと最適なサイズと配置が分かりません。失敗すると部屋が狭く見えたり、動線を塞いだりします。入居後、最低でも1週間は生活してから検討を始めましょう。

- ダイニングテーブル、作業用デスク: 実際にキッチンからダイニングへの移動距離や、食事以外の用途(仕事、勉強)でどの程度のスペースが必要かを確認することが重要です。特にテーブルは高額なものが多いため、後悔のないよう慎重に選びましょう。

- 大型収納家具(本棚、食器棚): 荷物をすべて開梱し、現在の所有物の量を把握してから購入することで、最適な容量とレイアウトの収納を選べます。「とりあえず」で買うと、無駄なスペースを生み出す原因になります。

【失敗事例の回避】

引越し前に購入したソファが新居に届いた後、「想像以上に圧迫感がある」「窓からの景観を遮ってしまった」という失敗は後を絶ちません。大きな家具ほど、入居後の生活感を反映させて選ぶことが成功の鍵です。

【新築・オーダー家具】購入・納品までの期間を考慮した『3ヶ月前』からの準備スケジュール

新築一戸建てやマンションへの入居、あるいは海外ブランド家具、フルオーダー家具を検討している場合は、さらに早めの準備が必要です。

納期が長い家具の注文・準備ロードマップ

新築の場合、完成に合わせて家具を揃えたいというニーズが強くなりますが、標準的な納期の目安を把握しておくことが重要です。

| 家具の種類 | 納期の目安 | 推奨注文時期 | 備考 |

|---|---|---|---|

| オーダーソファ/高級ブランド家具 | 2.5ヶ月〜6ヶ月 | 入居の4ヶ月〜半年前 | 特に海外製品は船便の遅延リスクあり。 |

| オーダーカーテン/特注サイズ | 2週間〜1ヶ月 | 入居の1.5ヶ月前 | 内覧会や採寸が終わり次第すぐに。 |

| 国内メーカーの既製品(大型) | 2週間〜1ヶ月半 | 入居の2ヶ月前 | 人気商品は在庫切れの可能性あり。 |

| 造作家具(新築住宅に組み込む) | 設計段階で決定 | 住宅設計の初期段階 | 工務店と連携し、設計の一部として進める。 |

新築建築中に家具を揃える具体的なメリットと注意点

新築の場合は、『入居の2〜3ヶ月前』をターニングポイントとして動き出すのが理想です。この時期であれば、内覧会などで実際の寸法が確定し、なおかつ納品に時間のかかる家具でも入居日に間に合わせることができます。

- メリット: 住宅完成と同時に新生活を始められる、インテリア全体に統一感を持たせやすい。

- デメリット/注意点: 建設中の図面だけで判断するため、実際の空間とのイメージのズレが生じるリスクがあります。特に、色の選定(床材と家具の色)や、大型家具を置いた際の圧迫感は図面では分かりにくいため、家具選びの際は必ず実物(ショールーム)を確認し、家具店に間取り図を提供してアドバイスを受けましょう。

購入の失敗を防ぐ!新居に持っていく・買い替える家具の選び方と採寸術

家具選びの失敗、特に「サイズが合わない」という問題は、引っ越しに伴う家具購入で最もよくある後悔の一つです。購入した家具が玄関や廊下を通らない、または部屋に置いたら想像以上に圧迫感があった、といった失敗を避けるためには、購入前の徹底した採寸と計画が不可欠です。このセクションでは、失敗ゼロで理想の空間を実現するための専門的な採寸術と、賢い家具の選定基準を解説します。

新居の間取り図で確認すべき『3つの重要採寸ポイント』(搬入経路を含む)

家具を購入する際、「設置場所の寸法」だけ測って安心していませんか?大型家具の場合は、そこに至るまでの『搬入経路』の確保が、設置場所の寸法以上に重要になります。特に以下の3つのポイントは、必ず事前に確認し、記録しておきましょう。

1. 設置場所の「幅・奥行き・高さ」と「周囲の余裕」

家具のサイズを測るだけでなく、家具を置いた後の「必要な生活動線」を確保することが大切です。

- 幅と奥行き: 設置スペースのサイズから、家具のサイズを最低10cmは小さく選びましょう。特に壁面収納やキッチンボードは、幅が数ミリ違うだけで入らないことがあります。

- 高さ(天井高): 大型家具(タンス、背の高い本棚など)を購入する際は、天井高から最低でも5cm以上のクリアランス(隙間)を設ける必要があります。これは、家具を立てて設置する作業スペースを確保するためです。

- 動線・開閉スペース: 引き出しや扉を開けるためのスペース、ダイニングチェアを引くためのスペース(最低60cm)、ベッド周りの通路幅(最低45cm)を必ず考慮に入れましょう。

2. 家具が通る『搬入経路』の最小寸法(エレベーター、廊下、玄関)

家具の最大寸法(高さ・幅・奥行きの中で最も長い辺)が、経路の最小寸法よりも大きいと、搬入は物理的に不可能です。

| チェックポイント | 測るべき最小寸法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 玄関のドア幅 | 開けた後の有効開口寸法(蝶番・金具を除く) | ドアノブや郵便受けが内側に突き出ていないか確認。 |

| エレベーターの扉高さ・奥行き | 扉の有効高さ、カゴ内の奥行き | 斜めにして搬入することを想定し、対角線の長さも確認。 |

| 廊下・階段の幅 | 最も狭い箇所の幅 | 階段の踊り場や曲がり角(特に天井までの高さ)は最重要チェックポイント。 |

💡 採寸のプロの裏技:対角線の確認

ソファや大型冷蔵庫など、縦に立てて運べない家具は、廊下や曲がり角を斜めにして運びます。この場合、家具の高さではなく対角線の長さが重要になります。対角線の長さが、搬入経路の最小幅よりも小さいかを確認しましょう。

3. コンセント、スイッチ、窓の位置

せっかく家具を置いても、コンセントやスイッチが隠れてしまっては台無しです。家具選びの際は、家具を置いた後の壁面の状況もイメージしましょう。

- コンセントの位置を塞がないか、延長コードが必要にならないか。

- 窓枠の下に家具を置く場合、窓の開閉やカーテンの昇降を邪魔しない高さか。

- エアコンや換気扇などの設備に熱や排気が溜まらないか。

持っていくか買い替えるか?『劣化度』と『新居への適合性』を判断する基準

すべての家具を一新する必要はありません。今の家具を新居に持っていくかどうかは、客観的な「基準」に基づいて判断しましょう。

【判断基準1】経済性とライフサイクルのチェックリスト

以下の条件に一つでも当てはまる場合は、**買い替えを強く推奨**します。

- 運搬費用が高い場合: 引っ越し業者に運搬費用の見積もりを確認し、新しい家具の価格と比較してメリットがあるか。

- 使用年数が長い場合: 特にマットレス(8〜10年)、冷蔵庫(10年超)、洗濯機(7年超)など、耐用年数を超えている、または省エネ性能が著しく低い場合。

- 修理が必要な場合: 引き出しのレールが壊れている、フレームが軋むなど、修理費用が数万円かかる、または手間がかかる場合。

【判断基準2】新居への適合性チェック

見た目や機能面で新居に馴染むかどうかを冷静に判断しましょう。

| 家具の属性 | 適合性のチェックポイント |

|---|---|

| サイズ | 新居の空間に対し大きすぎないか。特に収納は「壁の窪み」に収まるか。 |

| デザイン/色 | 新居の床材、壁紙、建具の色と統一感があるか。浮いてしまわないか。 |

| 用途 | 新居でのライフスタイル(例:テレワーク導入、子どもの成長)に対応できるか。 |

買い替え推奨!サイズや機能性が変わる『大型家具・家電』の優先順位

特に買い替えのメリットが大きい、優先度の高い家具・家電は以下の通りです。

優先度【高】:サイズや衛生が直結する家具

これらは「新居に合うサイズ」と「衛生面」で最もシビアなチェックが必要です。

- カーテン: 窓のサイズが一つでも変わるなら、全て買い替えのチャンス。遮光性や断熱性など、新居の環境(日当たりなど)に合わせて機能を見直しましょう。

- ベッド・マットレス: 新居の間取りに合わせてサイズ(ダブル→クイーン、またはサイズダウン)を変更したり、老朽化したマットレスをリフレッシュすることで、生活の質(睡眠)が向上します。

- 収納家具(食器棚・本棚): 部屋の圧迫感を避けるため、天井までの高さがある旧式のタンスよりも、ロータイプや壁面収納など、新居の空間を活かせる家具への買い替えを検討しましょう。

優先度【中】:省エネ性能や配置が重要な家電

古い家電は省エネ性能が劣り、長期的に見ると電気代のロスになります。特に使用頻度の高い以下の家電は見直す価値があります。

- 冷蔵庫: 設置スペース(特に放熱スペース)が新居のキッチンに合うか確認。10年前のモデルと最新モデルでは電気代に大きな差が出ます。

- 洗濯機: 新居の設置場所(防水パンのサイズ、蛇口の高さ)に合うか確認。ドラム式への変更や乾燥機能付きへのアップグレードは、家事の効率を大きく変えます。

【専門家のアドバイス】

家具の買い替えを検討する際は、今の家具の「買取価格」を事前に査定してもらいましょう。買取額が運搬費用を上回るなら、迷わず買い替えるべきです。この査定額を、新しい家具の購入予算に充てることで、実質的なコスト負担を軽減できます。

購入から新居搬入までの流れ:失敗しない『配送日指定』と注意点

家具の購入計画において、最も神経を使うべきプロセスが「納品・搬入」です。引越し業者と家具販売店という、異なるサービス間の連携が必要になるため、スケジュール調整を誤ると、引越し当日に家具が届かない、または引越し業者の作業とバッティングして現場が混乱する、といったトラブルが発生しかねません。このセクションでは、新居へのスムーズな家具搬入を実現するための、具体的な納品スケジュール設定と、引越し業者との連携方法を詳しく解説します。

家具の納品日を『引越し当日 or 翌日』に設定するメリットと調整方法

新しい家具の納品日は、引越し日の「当日午前中」または「翌日午前中」のいずれかに設定するのが、最も理想的かつトラブルが少ない方法です。

引越し当日納品のメリットとリスク

【メリット】

- 手間と費用の削減: 納品と同時に設置まで家具業者に任せられるため、引越し業者の作業負担が減り、その後の開梱・組立の手間が一切なくなります。

- 新生活の即時スタート: ベッドや冷蔵庫といった必需品がすぐに利用可能になり、入居当日から快適な生活をスタートできます。

【リスクと対策】

- 引越し作業とのバッティング: 引越し作業が遅れると、家具の配送業者が待機することになり、遅延料金や再配達費用が発生する可能性があります。

- 現場の混乱: 複数の業者が同時に作業することで、資材や動線がぶつかり合い、作業効率が低下する可能性があります。

💡 当日納品を成功させる調整方法

引越し当日に納品を指定する場合は、必ず引越し業者に「大型家具が○○時に別業者から届く予定です」と事前に伝達し、「新居への搬入・設置作業が完了するまで」の時間帯に納品を調整してもらうよう依頼しましょう。多くの引越し業者は、荷物の搬入を午前中に完了させるスケジュールを組みます。

引越し翌日納品の最大のメリット

引越し翌日納品は、当日の混乱を完全に避けたい場合に最適です。

- 配置ミスの回避: 引越し業者が運んだ家具(旧居からの荷物)を仮配置した後、新しい家具の最終配置場所を正確に確認できるため、配置ミスを防げます。

- 確実な受け取り: 翌日であれば、引越し作業から解放された状態で、落ち着いて家具の検品・受け取りができます。

ただし、ベッドなど翌日から必要な必需品は、当日中に手配する必要があります。

引越し業者が提供する『家具設置サービス』の利用判断とコスト

家具業者からの新規購入品であっても、引越し業者の「家具設置サービス」を利用することで、一貫したサービスを受けられる場合があります。利用するかどうかは、コストとサービス内容を比較して判断しましょう。

設置サービスの具体的な内容とコスト相場

引越し業者のオプションサービスには、主に以下の内容が含まれます。

- 大型家具の組立・解体: ベッドフレーム、システム収納など、手間のかかる家具の分解と新居での組立。

- 家電の設置・配線: 洗濯機(給排水ホース接続)、照明器具の取り付け。

- 不用品の回収: 買い替えによって不要になった古い家具・家電の回収(別途費用が必要)。

【コストの判断基準】

- 家具業者のサービスと比較: 新しい家具販売店が提供する無料の設置サービスがある場合は、そちらを優先すべきです。販売店の専門スタッフの方が、商品の特性を理解しているため、組立の品質が高いケースが多いです。

- 引越し業者の費用: 組立サービスは1点あたり5,000円〜15,000円程度が相場です。この費用が、自分で組立を行う手間や時間に見合うかを検討しましょう。特にIKEA製品など、組立が複雑な家具は依頼するメリットが大きいです。

【注意】電気工事は対象外: エアコンの取り付けや、特殊な配線工事が必要な照明器具の取り付けは、電気工事士の資格が必要です。引越し業者のオプションサービスでは対応できない場合が多いため、専門の電気工事業者に別途依頼が必要となります。

海外ブランド・オーダー家具など『納期が長い』商品の注文時期と対策

納期が3ヶ月〜半年以上かかる海外ブランド家具、フルオーダー家具、特注サイズの造作家具などは、引越しスケジュールが決まり次第、最優先で注文・調整を始める必要があります。

長期納品リスクを回避するためのプロの対策

- 「キャンセル・変更不可」の覚悟と確実な採寸: オーダー家具は、一度注文するとキャンセルや仕様変更が非常に困難です。新居の採寸(特に間取りと搬入経路)を完璧に済ませた後、契約を交わしましょう。

- 納品日の「幅」を持たせる交渉: 販売店に対し、「引越し完了後の○月○日〜○月○日の間に納品を希望する」というように、数日間の幅を持たせて交渉することで、船便の遅延などによるトラブルを防ぎやすくなります。

- 一時保管サービスの活用: 予想より早く商品が完成・到着してしまった場合、家具販売店や物流業者が提供する「一時保管サービス」(有料:月額数千円〜)の利用を検討しましょう。特に賃貸物件の場合、鍵の引き渡し前に新居に勝手に搬入することはできません。

- 納期遅延の連絡義務と損害賠償: 契約書に、販売店側の納期遅延が発生した場合の連絡義務や、その遅延によって購入者側に生じた損害(例:一時保管費用、代替家具のレンタル費用)に関する損害賠償の有無について、明確な記載があるかを確認しておきましょう。

【スケジュール総まとめ】理想的な納品計画

引越し日が決まったら、以下の流れで調整を進めましょう。

- 最優先(3ヶ月前): 長納期品(オーダー家具、海外品)の注文と納品日の調整。

- 重要(1ヶ月前): 必需品(カーテン、ベッド)の注文と引越し当日午前の納品調整。

- 最終確認(1週間前): 全ての配送業者、引越し業者に対し、最終的な納品日時と搬入経路(特に新居の住所・連絡先)を再確認し、情報共有の漏れがないかをチェック。

費用を抑える!引越し時の『家具・不用品』賢い処分方法9選

家具を買い替えることが決まったら、次に直面するのが「古い家具をどう処分するか」という問題です。ここで処分方法を間違えると、想定外の高額な費用が発生したり、引越し直前に処分が間に合わず新居に持ち込まざるを得なくなったりするリスクがあります。

このセクションでは、費用を最小限に抑えつつ、確実に不用品を処分するための具体的な方法を、メリット・デメリット、費用相場とともに合計9種類ご紹介します。処分を検討している方は、引越しの3ヶ月前から動き出すことを強く推奨します。

自治体の『粗大ごみ』として処分する際の申込み手順と注意点(期間に注意)

引越しで不要になった家具の処分方法として、最も安価で確実なのが、**自治体の粗大ごみ収集サービス**を利用することです。しかし、手続きには時間がかかるため、計画的な準備が必須です。

粗大ごみ処分の手順と費用相場

自治体による粗大ごみ収集は、以下の4ステップで進行します。

- 対象品目の確認と申込: 各自治体のホームページや粗大ごみ受付センターに連絡し、処分したい家具・家電が粗大ごみとして受付可能かを確認します。その際、サイズ(高さ、幅、奥行き)を伝えて手数料と収集日を確定します。

- 手数料の支払い: 指定された金額分の「粗大ごみ処理券」(シール)をコンビニや郵便局で購入します。

- 処理券の貼付: 処理券に受付番号などの必要事項を記入し、不用品の見やすい場所に貼り付けます。

- 指定場所への搬出: 収集日当日の朝、指定された時間までに、自宅敷地内のわかりやすい場所(または集積所)に出します。

【費用相場】 粗大ごみの手数料は、家具のサイズによって異なりますが、**一点あたり300円〜3,000円程度**と、他の方法に比べて圧倒的に低コストです。

引越しシーズンにおける『期間の注意点』とリスク

最大の注意点は、**繁忙期(2〜4月)には予約が殺到し、希望日に収集してもらえない**リスクがあることです。

- 予約の遅延: 人気の自治体では、申し込みから収集まで**1ヶ月以上**かかることがあります。引越し直前に申し込んでも、退去日までに間に合わない可能性が高いです。

- 申込み時期の目安: 引越し日の**最低でも1ヶ月半前**には、処分する家具を確定させ、すぐに申込みを済ませましょう。

- 家電リサイクル法対象品: エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は粗大ごみとして処分できません。家電量販店や指定引取場所に持ち込む必要があります(リサイクル料金と収集運搬費が必要)。

『フリマアプリ・買取業者』で売却して処分費用を賄う具体的なテクニック

状態の良い家具やブランド家具は、捨てるのではなく「売却」することで、処分費用をゼロにするどころか、**引っ越し費用の一部を賄う**ことも可能です。処分方法の中では、最も経済的なメリットが大きい方法です。

フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)利用の成功テクニック

手間はかかりますが、買取業者よりも高値で売却できる可能性があります。

- 『送料込み』価格の設定: 大型家具の送料は高額(数千円〜1万円以上)になりがちです。送料込みの価格で出品し、購入者に総額を分かりやすく提示しましょう。「たのメル便」など、梱包・発送を代行してくれるサービスを利用すれば、発送の手間を大幅に削減できます。

- 引越しを理由にした明確な期限設定: 商品説明文に「引越しのため、○月○日までの限定出品です」と記載することで、購入を急かす効果があり、早期売却につながりやすくなります。

- 「傷・汚れ」の正直な開示: トラブルを防ぐため、家具の傷やシミは隠さずに、写真付きで詳細に説明しましょう。クリーニング可能なソファカバーなどは、「クリーニング済み」と記載すると価値が上がります。

専門の家具買取業者を利用する判断基準と流れ

ブランド家具、アンティーク家具、デザイナーズ家具など、**定価が高く、市場価値が明確なもの**は買取業者への依頼が最適です。

- 査定の比較: 複数の買取業者(最低3社)に、**オンライン査定**を依頼し、最も高値をつけた業者に依頼しましょう。

- 出張買取の活用: 大型家具の場合、業者が自宅まで引き取りに来てくれる「出張買取」を利用すれば、自分で運搬する手間が一切かかりません。

- 売却時期の目安: 余裕をもって**引越しの2ヶ月前**までに査定・売却を完了させ、確実に現金化しておきましょう。

売却と処分の切り分け(目安)

- 売却推奨: 購入から5年以内、傷や汚れが少ない、人気ブランド品、状態の良いデザイナーズ家具。

- 処分推奨: 10年以上使用、明らかに破損・劣化している、ノーブランドの安価な家具、組み立て家具で解体が困難なもの。

引越し業者の『回収サービス』と『不用品回収業者』の使い分けと費用相場

引越し作業と処分をワンストップで済ませたい、または時間がない場合に役立つのが、引越し業者や専門の回収業者によるサービスです。手間はかからない反面、費用は割高になる傾向があります。

引越し業者の「不用品回収オプション」のメリット・デメリット

引越し業者は、主に引越しで運ばない荷物(買い替え品など)を、提携する専門業者を通して回収するオプションを提供しています。

- メリット: **手続きが簡単**で、引越し当日または前日に引き取りが可能です。引越し業者の見積もりと同時に手配が完了するため、手間の最小化が図れます。

- デメリット: 提携業者の費用が上乗せされるため、**自治体の粗大ごみよりも高額**になります。また、買取サービスではなく「回収」(処分)がメインであり、リユースの視点が弱い場合があります。

- 費用相場: 粗大ごみ手数料の**2倍〜4倍程度**になることが多いです。

専門の不用品回収業者を利用する際の注意点と費用相場

引越し日が迫っていて、粗大ごみ受付が間に合わない場合や、**大量の不用品を一度に処分したい**場合に有効な手段です。

- 使い分け: 処分品が少数なら粗大ごみ、**家電リサイクル法対象品や大量のゴミ**をまとめて処分したいなら不用品回収業者が便利です。

- 最大の注意点(違法業者): 悪質な業者は不法投棄を行うリスクがあり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。必ず「一般廃棄物収集運搬業の許可」または「産業廃棄物収集運搬業の許可」を持っている正規の業者を選びましょう。

- 費用相場: 「トラック積み放題パック」などが主流で、軽トラック一台で**2万円〜5万円程度**が目安です。個別の回収費用は自治体の数倍になるため、量が多いほど割安になります。

| 処分方法 | 費用(安価順) | 手間 | 売却益 | 適した状況 |

|---|---|---|---|---|

| 1. 自治体の粗大ごみ | 非常に安価(数百円〜数千円) | 中(手続き・搬出) | なし | 費用を最優先したい、引越し日までに時間的余裕がある。 |

| 2. フリマアプリで売却 | 無料〜利益(高価) | 大(出品・梱包・発送) | あり(大) | 比較的新しい家具、手間をかけてでも利益を最大化したい。 |

| 3. 買取業者に売却 | 無料〜利益(中価) | 小〜中(査定依頼のみ) | あり(中) | ブランド家具、大型で運び出しが困難、引越し前に手早く現金化したい。 |

| 4. 引越し業者の回収 | 割高(数千円〜) | 極小(依頼するだけ) | なし | 引越し当日や直前に処分が必要、手間をかけたくない。 |

| 5. 不用品回収業者 | 高額(トラック単位で数万円) | 極小(まとめて処分) | なし | 大量の不用品、粗大ごみ対象外の家電もまとめて処分したい。 |

条件別:単身・家族・新築、ケース別の家具買い替え最適プラン

ここまで、家具の買い替えのメリット、最適な購入タイミング、そして処分方法について網羅的に解説してきました。しかし、最適な家具計画は、「誰が」「どこへ」「どんな暮らしをするか」という個別の状況によって大きく異なります。最後に、読者の方々のライフスタイルや引越し先の条件に応じて、最も合理的な家具の買い替え・処分のアプローチを具体的に提案し、本記事の総まとめとします。

【単身者】必要最小限の家具リストとコスト重視の処分方法

単身者の引っ越しは、多くの場合、「コスト(費用)の最小化」と「身軽さ」が最優先事項となります。新居の広さも限られていることが多いため、大型家具は極力避け、機能的で移動しやすい家具に買い替えることが賢明です。

単身者が持っていくべき『可変性』のある家具リスト

単身者は将来的な再度の引越しや、ライフスタイルの変化を見越して、**汎用性と可変性**の高い家具を選ぶべきです。

- 【買い替え推奨】: 大型ベッド(ダブル以上) → シングルベッドまたは折りたたみ式ソファベッド、または収納を兼ねたロフトベッドへ。運搬費を抑え、部屋のスペースを最大限に活用できます。

- 【持っていく判断】: 小型冷蔵庫・洗濯機。購入から5年未満であれば、運搬費が買い替え費用を下回る可能性が高いです。

- 【新調推奨】: 多機能デスク。仕事や食事を兼ねられるコンパクトなものを選び、収納はスタッキング可能なユニット家具やカラーボックスで代替しましょう。

💡 ミニマリスト戦略:運搬しない家具を増やす

単身の引越しは荷物量を減らすほど安くなるため、持っていきたい家具を一旦フリマアプリに出品し、売却益で新居に合う新品を購入する「入れ替え」戦略が最も経済合理性が高い場合があります。特に大型のIKEA家具などは、分解・組立の手間を考えて運搬を諦めるのが賢明です。

単身者に最適な『コスト重視』の処分アプローチ

処分方法の優先順位は、**①売却による収益化 > ②自治体の粗大ごみ > ③その他の回収** となります。

- 売却を試みる(引越し2ヶ月前): 若者向けブランド(IKEA、無印良品など)の家具はフリマアプリでの需要が高いため、先に売却を試みましょう。

- 粗大ごみで処分を確定(引越し1ヶ月半前): 売却が成立しなかった場合、すぐに自治体の粗大ごみ収集に申し込み、処分費用を数百円〜数千円に抑えます。

- 引越し業者オプションは最終手段: 時間がない場合の最終手段としてのみ検討し、費用対効果を冷静に判断しましょう。

【家族・子育て世帯】大型家具(収納・ソファ)の選定と安全性を考慮したプラン

家族での引っ越しでは、**収納量の確保**と**子どもの安全**、そして**家族全員が快適に過ごせる導線**が最重要課題となります。単身時代と比べて荷物量が圧倒的に多いため、家具の選択は慎重に行う必要があります。

収納と安全性を両立させる大型家具の選定基準

大型家具を買い替える際は、「運搬費用削減」だけでなく、「新居での生活の質向上」を重視すべきです。

- 収納家具(優先度【高】): 旧居のタンスは運搬せず、新居の間取りに合わせた壁面収納やクローゼットに収まるシステム収納に買い替えましょう。地震対策として、ロータイプ(背が低い)の家具を選び、重心を下げることが必須です。

- ソファ(優先度【中】): 家族が増えるとソファは「遊び場」になります。角が丸いデザイン、カバーが洗えるタイプ、または耐久性の高い本革・機能性ファブリックへの買い替えを検討しましょう。子どもの転落リスクを避けるため、背の低いローソファもおすすめです。

- ダイニングテーブル: 子どもの成長に合わせて、角が丸い安全性の高いデザインや、伸長式(エクステンション)テーブルなど、フレキシブルにサイズを変えられるものに買い替えると、長期的に使えます。

家族世帯が直面する『荷物量』問題の具体的な対策

荷物が多くなりがちな家族世帯は、引越し費用が最も高額になりやすいため、**断捨離が最大の節約**になります。

| 不要品カテゴリ | チェック基準 | 推奨処分方法 |

|---|---|---|

| 子ども用品 | 使用期間が終わったベビーベッド、チャイルドシート、おもちゃなど | リサイクルショップへ持ち込む(専門のリユース需要が高い)。 |

| 衣類・寝具 | 3年以上着ていない衣類、マットレス・布団(特に衛生面が気になるもの) | 粗大ごみ、または引越し業者の提携回収サービス(手間をかけずに一括処分)。 |

| 大型家電 | 製造から7年〜10年以上の冷蔵庫、洗濯機 | **家電量販店での買い替え時下取り・回収**(運搬とリサイクルが同時に完了)。 |

【新築戸建】設計段階から家具を検討する『トータルコーディネート』のすすめ

新築戸建への引っ越しは、人生で最も大規模な家具買い替えのチャンスです。この機会を最大限に活かすためには、**住宅の設計段階**から家具選びを組み込む**「トータルコーディネート」**の視点を持つことが重要になります。

新築計画と家具購入の連動スケジュール

家具を「後から買うもの」と捉えるのではなく、**「空間デザインの一部」**として考えることで、失敗を防ぎ、最高の住み心地を実現できます。

- 【設計初期段階(着工6ヶ月以上前)】: 造作家具(壁に埋め込む収納、カウンター)や、大型の海外ブランドソファ(納期が長いもの)の検討をスタート。コンセント、照明、テレビ、エアコンの位置を家具の配置に合わせて決定します。

- 【図面確定後(着工3ヶ月〜6ヶ月前)】: 新居の床材、壁紙、建具(ドアなど)の色・素材サンプルを家具店に持ち込み、家具の色・テイストを決定。オーダー家具、長納期品の正式発注を行います。

- 【内覧会後(入居1ヶ月半前)】: カーテンの最終採寸を行い、発注。既製品の大型家具(ダイニングテーブル、ベッドなど)の納品日を確定させます。

トータルコーディネートのプロの知見:造作家具と照明計画の重要性

新築ならではのメリットを活かし、空間の質を高めましょう。

- 造作家具(ビルトイン収納): 壁面全体に合わせた収納棚を建築時に組み込むことで、地震に強く、隙間がないためホコリが溜まりにくく、掃除の手間が減ります。一見高額ですが、大型既製品家具の購入・運搬・処分の費用と比較すると、**長期的なコストパフォーマンスは高い**です。

- 照明計画: 家具の配置と用途に合わせて、ダウンライトや間接照明などの「灯りの位置」をあらかじめ設計士と決めておきましょう。引越し後に「家具の影ができてしまう」「手元が暗い」といった失敗を回避できます。

- 処分は買取+優良業者: 旧居の家具の処分は、新築費用で出費がかさむため、ブランド家具は買取、その他は信頼できる引越し業者の回収オプションを利用して、確実に手間なく一掃しましょう。不法投棄リスクのある安価な不用品回収業者は絶対に避けてください。

✅ 記事全体のまとめと最終チェックリスト

引っ越しは、古い習慣や古い家具を断ち切り、新しい自分らしい暮らしをデザインする絶好の機会です。この記事で解説したステップを踏むことで、後悔のない家具の買い替えとスムーズな引越しを実現してください。

| ステップ | 時期の目安 | アクション | 最重要ポイント |

|---|---|---|---|

| 計画・判断 | 引越し3ヶ月前 | 持っていくか、買い替えるかの選定リスト作成。 | 運搬費 vs. 買い替え費 + 処分費 の比較。 |

| 購入・注文 | 引越し2ヶ月〜4ヶ月前 | 長納期品(オーダー、海外品)の注文を最優先。必需品の採寸完了。 | 搬入経路の採寸を必ず行う。 |

| 処分手配 | 引越し1ヶ月半前 | 売却(フリマ/買取)を試み、不成立なら粗大ごみ申込を完了。 | 自治体の粗大ごみ受付遅延に注意。 |

| 最終調整 | 引越し1週間前 | 引越し業者と家具配送業者の納品日時を最終確認し、情報共有。 | 引越し当日午前の納品を極力避ける調整を。 |

よくある質問(FAQ)

引っ越しが決まったら家具はいつ買うべきですか?

購入する家具の種類によって、最適なタイミングは大きく異なります。生活に必須の必需品(ベッド、カーテン、照明)は、入居の1ヶ月前を目安に注文し、引越し当日午前に配送指定するのが理想です。一方、ソファやダイニングテーブルなど、生活動線に影響する家具は、引越し後に新居の空間を確認してからゆっくり選ぶことをおすすめします。特にオーダー家具や海外ブランド品など納期が長いものは、入居の4ヶ月〜半年前から準備を始めましょう。

新居に持っていく家具の選び方は?

今の家具を新居に持っていくか、買い替えるかの判断基準は、「経済性」と「新居への適合性」の2点です。古い家具の運搬費用と処分費用を合計した額が、新しい家具の購入費用と大きく変わらない場合は、迷わず買い替えを選ぶべきです。また、新居の空間効率を最大化するため、設置場所や搬入経路の「幅・奥行き・高さ」の採寸を徹底し、サイズオーバーの家具は買い替えを推奨します。

引っ越し前に家具を処分する方法は?

費用を抑えるには、**自治体の粗大ごみ収集**が最も安価です(一点あたり数百円〜数千円)。ただし、繁忙期(2〜4月)は予約が殺到し、申込みから収集まで1ヶ月以上かかることがあるため、引越し日の最低1ヶ月半前には手配を完了させましょう。状態の良い家具は、フリマアプリや買取業者に売却することで処分費用を賄うことも可能です。時間がない場合は、引越し業者の回収オプションや不用品回収業者を利用しますが、費用は割高になります。

新築に引っ越す際の家具はいつから準備する?

新築一戸建てやマンションへの引っ越しの場合、家具は**住宅の設計段階**から検討を始めるのが理想です。特に、壁に組み込む造作家具や、納期が半年以上かかるオーダーソファなどは、着工の3ヶ月〜6ヶ月前(入居の4ヶ月〜半年前)から検討をスタートし、発注を済ませておく必要があります。既製品の大型家具は、内覧会などで実際の寸法が確定した後、入居の2ヶ月前に注文するのが一般的なスケジュールです。

✨まとめ:引っ越しは人生をデザインする『最高の機会』です!

「家具をどうするか」という悩みは、単なる荷造りの問題ではありません。それは、新居でどんな自分らしい生活を送るかをデザインする、最も重要なプロセスです。本記事では、引っ越しを家具買い替えの『ベストタイミング』と捉え、時間とお金を最大限に節約し、最高の新生活をスタートさせるための完全ロードマップを解説しました。

✅ 快適で経済的な新生活のための最重要3原則

- 【原則1】買い替えは最高の節約: 大型家具・家電の運搬費用(または処分費用)と、新しい家具の購入費を冷静に比較しましょう。特に製造から5年以上の家電は、省エネ性能向上による長期的な電気代節約にも繋がります。

- 【原則2】タイミングが全て: 入居当日から必須のカーテン・ベッド・照明は、引越し1ヶ月前には採寸・注文を完了させましょう。ソファやテーブルは、引越し後に生活動線を確認してからで十分です。

- 【原則3】処分手配は早めに: 不用品の処分は、引越し日の1ヶ月半前には確定させる必要があります。特に自治体の粗大ごみは予約が混み合うため、売却(フリマ/買取)と並行して早めに動き出しましょう。

引っ越しは、古いホコリや古い習慣を断ち切り、理想の空間をゼロから構築できる、またとないチャンスです。

🔥【行動喚起】今すぐ始めるべきネクストステップ!

本記事を読み終えた今、あなたの手元には新生活の設計図があります。どうか、このチャンスを単なる「面倒な作業」で終わらせないでください。

- まずは、新居の間取り図(または内見時の採寸メモ)を広げ、「持っていく家具」と「買い替える家具」のリストを確定させましょう。

- 特に大型家具について、搬入経路の最小寸法(玄関・廊下・階段の幅や高さ)を再チェックしてください。

- 長納期品のオーダー家具やカーテンについては、今日からショールーム訪問や見積もり依頼をスタートしましょう。

さあ、行動を起こしましょう。あなたの新しい生活は、この「家具選び」から始まります。後悔のない、最高の新生活のスタートを心から応援しています!

コメント